永井一正

つくることば いきることば

Event Date : 2013.05.10

永井 一正(日本デザインセンター 最高顧問)

仁科 幸子(絵本作家、日本デザインセンター OB)

大黒 大悟(日本デザインセンター 大黒デザイン研究室室長、アートディレクター)

川原 綾子(日本デザインセンター 第二制作室 コピーライター)

菅原 雅也(日本デザインセンター オンスクリーンデザイン研究所 Webデザイナー)

1960年日本デザインセンター創立に参加し、現在、最高顧問の永井一正は、多くのCI、マークのほか80年代後半より動物をモチーフにした『LIFE』シリーズを制作しています。2013年5月10日に開催した「永井一正トークイベント」では、かつて永井のアシスタントを務め現在は絵本作家として活躍されている仁科幸子さんと、日本デザインセンター社員3名をパネリストとして、永井とディスカッションをしながらその創作意欲と作品について話を聞きました。ホームページを見て申し込みされた方たち、クライアントの方たち、そして社員合わせて120名で満員となったポリローグ。ものづくりに真摯であろうとする思いが交差した、すがすがしくも熱気に溢れた2時間となりました。

日本人である限り、日本を意識してデザインしてほしい

日本人である限り、

日本を意識してデザインしてほしい

日本を意識してデザインしてほしい

仁科

14年間、永井先生のもとでアートディレクターをしました。先生のそばで仕事をし、創作の核を魂に刻まれるような日々を過ごせたことは人生の宝物だと思っています。そしていつか、先生の言葉を本にまとめたいと考えていました。永井先生の普段の言葉のなかには、宝石がいっぱいあります。聞くべき人、聞く必要がある人にそれを届けたかったのです。そこで2007年に『生命のうた』を出版し、さらに学生さんにも気軽に買っていただけるものにしたいと思い、続けて『つくることば いきることば』を刊行しました。2冊ともとても評判がよく、いまの若い人たちも言葉を求めているのだな、ということを実感しています。

きょうはその本に収録された言葉を題材に、先生にお話をお伺いしたいと思います。まずは、『インターナショナルであろうとするほど、ナショナルになってしまう。自分のアイデンティティから発しないと世界に届かない。』この言葉を読むと、以前、デザインを悩むべきか悩まないべきかを議論した際、「とことん悩みを追求すると、地球の核のようなところにひとりの思いは届き、結局全人類のことにつながっていく。だから悩むのは素晴らしいことなんだ」と先生が話されたことを思い出します。この言葉に込められた思いは何でしょうか。

永井

僕の作品は、最初は抽象だったんです。特別日本を意識しているわけではなかった。ところが外国で個展や展覧会があると、「永井の作品は日本的だ」と言われるんですね。外国のものとは違った平面性、装飾性があるのだと思う。同時にさまざまな国際審査にも携わったのですが、海外ではどんなに良い作品でも、他のものを追従していたり、他のものから影響を受けているものは嫌がられる。拙くてもいいからいかにオリジナリティがあるか、「個」の充実が大切にされます。日本はむしろ「みんな仲良く」を目指す社会なので、彼らと一緒に審査をするのはとても大変です。何故良いのかはもちろん、何故悪いのかその理由も徹底的に追求する。とにかく個がないと認められない。僕は自分のオリジナリティを考えたとき、日本人であるかぎり日本を意識していこうと思いました。日本には伝統があり、もともとデザインの上手な国民です。日本のデザイナーは、ぜひ日本を意識してデザインしてほしいと思います。

つくることば いきることば(六耀社)

永井 一正 Nagai Kazumasa

人の痛みを忘れないことも、ひとつの想像力だと思う

人の痛みを忘れないことも、

ひとつの想像力だと思う

ひとつの想像力だと思う

仁科

『これまでの人間中心の世界には見えてこなかったもの、我々が共生すべき他の生き物の生命を、彼らに代わって表現していかなくては、生命に対する畏敬の念は象徴されないと思った。』これは、いまの個の充実という問題からより広い、地球全体の仲間、慈愛という境地を感じますがいかがでしょうか。

仁科幸子 Nishina Sachiko

多摩美術大学卒業後、日本デザインセンター入社。永井一正のもとでアートディレクターとして活躍。1995年に独立し絵本作家となる。国内外で入賞多数。2012年には第23回『ひろすけ童話賞』を『ちいさなともだち 星ねこさんのおはなし』にて受賞。故郷山梨で子ども達とのワークショップも展開している。

永井

動物の中で人間は、圧倒的に高度な文明を発達させて共同社会を営んでいるわけで、良いこともしたけれど、悪いこともしたと思うんですね。例えば絶滅品種の問題は、明らかに人間による環境破壊が影響しています。誰もがパソコンを使い、携帯電話を持ち、文明の力はもうとどまらない。意識して文明の力にブレーキをかけないと、生命を滅ぼすことになる。声なき動物たち、植物たち、そういうものたちの言葉を人間が代弁して訴えることをしないといけないと思います。人類みな兄弟と言うけれども、もっと広く、あらゆる生物という共同体としての生命を僕は意識しています。動物がかわいそうだという話ではなく、科学を発達させることによって、人間は自分で自分の首を絞めているという気がするんですよ。

仁科

そのひとつのテーマを先生はLIFEシリーズでずっと追い続けていらっしゃいますよね。『人の痛みを忘れないことも、ひとつの想像力だと思う。』この言葉にはどんな思いが込められていますか。

永井

例えば3.11のことも、時間がたつとともに必ず忘れていきます。九州のように距離的に離れるほど意識が希薄になるというのも事実だと思います。自然なことかもしれませんけれどね。そういうことを含めて想像力がないと、人の痛みを自分の痛みとして受け取れない。子どものときから相手の痛みを想像する力が育てば、いじめも起きないはずです。そもそも人間はそんなに強いわけではないんですね。だから痛みを分かち合いながら、想像力で補いながらということが、これからの社会には必要だと思うんです。

仁科

なお本日は、先生ご自身にいくつか言葉を選んで読んでいただきたいとお伝えしてありますが、よろしいでしょうか。

永井

『生かされているという気持ちがあれば、そのことに恩返ししたいと思うようになる。』これは言葉通りですね。

『悩み、葛藤し、ときには回り道の中から、心は育っていくのだと思う。無駄も大切な栄養である。』いまは効率を追求するあまりに短絡的になっているけれども、悩んだり泣いたり、いろんなことが心の糧になっていくだろうという意味ですね。

『自分の中にある本能を呼び起こすこと。それが、既成概念を超える。』情報はいくらでも入ってくるけれど、情報をたどるのではなく、生まれながらもつ自分の本能を呼び起こすことが大切だ、ということです。情報量が多いほど、既成概念的になっていきますから。

2012年

生きることを問い詰めたものを、僕はやろうと思っている

生きることを問い詰めたものを、

僕はやろうと思っている

僕はやろうと思っている

仁科

自分の中の本能を呼び起こすために、心がけておられることはありますか?

永井

できるだけ知識を詰め込まないことです。本を読んでも、知識は底に沈めていくこと。絶えず自分を空にしておけば、何かが入ってきたときに本能的に反応していく。作家でも芸術家でも、ずっと続いてきたものを変えて、新しいものを改革することがすごいんです。時代がそういう時代でなければ、せめて自己破壊をして、自分を改革をしないと。

もうひとつ読みます。『善なるもの、真なるもの、美を求めて生きるということがわたし自身を生きやすくする。』性善説、性悪説などあるけれども、本来、人間が人間として発生したとき、善悪はないと思うんですね。良いことをしたから報われるわけでも、悪いことをしたから罰されるわけでもない。何も保証はないけれども、とにかく人間はひとりでは生きられないから、自然の摂理として群れをなして、共同体を作って生きていく。そこへルールが必要となり教育や道徳、法律が生まれてくる。そういう長年の蓄積によって、人間は悪いことをすると良心の呵責があるわけですよね。だから善なるもの、真なるものを求めるほうが生きやすいということです。清く、正しくいるほうが安泰しますね。

仁科

それから今年、六曜社の40周年記念として、『永井一正ポスター美術館』が出版されました。ポスター500点とともに、社会情勢、デザインの歴史など、時代の背景も分かる一冊です。インタビュアーは先生の息子さんの永井一史さんです。先生は息子さんとの対談はいかがでしたか?

永井

最初は照れたけれど、他の人よりは遠慮がないから、そこまで言えないんじゃないの?ということも聞いてきましたし、彼は上手にまとめてくれたと思います。

仁科

また、デザインにとって良かった時代というのはありますか?いまの時代、デザインの役割は何でしょうか。震災のあと、デザインに無力さを感じた友人もいたのですが、先生が「デザインには力がある。その希望を信じよう」と仰っていたことが印象的です。

永井

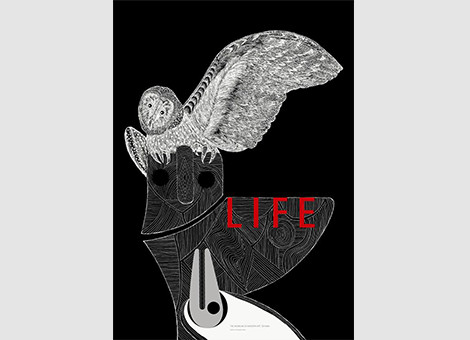

僕がデザインを始めたのは1951年。もう62〜3年もやっているんですね。その頃は、戦後のグラフィックデザインの草分け期で、亀倉雄策、原弘、河野鷹思、早川良雄、山城隆一、大橋正という錚々たる方たちと最初から巡り会うことができた。僕は田中一光、木村恒久、片山利弘と小さな狭いアパートで夜通しディスカッションして、「Aクラブ」を立ち上げて。亀倉先生、原先生がいらしたときにはお話を伺ったり、日宣美に参加したりね。戦後なにもない焼け野原から、怒濤のような勢いでデザインが浸透していった時代です。それから、1964年の東京オリンピック、1970年の大阪万博、1972年の札幌冬季オリンピックなど、国家的なイベントが矢継ぎ早に起き、それに殆ど全部関わってきたこともあって、勢いあふれるデザインの開拓期でした。杉浦康平、福田繁雄、勝井三雄、仲條正義、細谷巖、横尾忠則、宇野亜喜良、石岡瑛子…と、同時代に個性的なデザイナーがひしめいてたし、それぞれが他の人とは違ったことをしようという意識がすごく強かった。いまの時代はそういう人が少ないと思います。非常に洒落ているし、センスもいいんだけど、何だか同じような感じになっている。あるレベルは達しているけど平準化している。魂を揺るがすものが不足してきたという感じがあります。それから3.11のあとデザイナーに何ができるかは大問題になりました。実際に被災地でサイン計画をされている方もいる。僕自身はそういうことはできないけれども、LIFEシリーズで生きる勇気づけをしたいと思っています。3月に展覧会をやった際に「生きる力をもらった」というコメントをいただいたのだけれど、そんなふうに基本的に生きることを問い詰めたものを僕はやります。僕の時代は個々に競っていたのが、いまは他の分野の人も含めてみんなで話し合いながらという傾向がありますね。それは時代の必要性とともに出てきたことで、非常にいいことだと思います。

永井一正ポスター美術館(六耀社)

1972年

2011年

本能を掘り下げるには、慣れたことをしないほうがいい

本能を掘り下げるには、

慣れたことをしないほうがいい

慣れたことをしないほうがいい

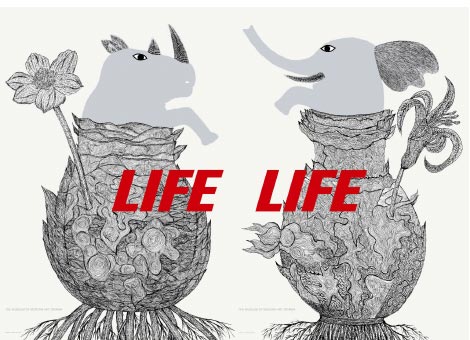

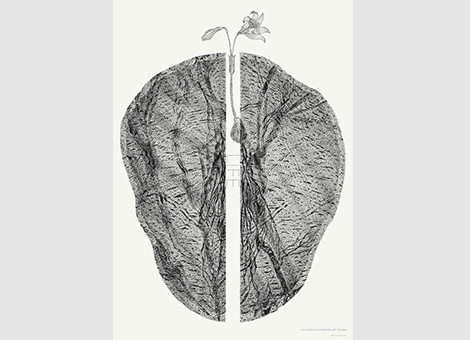

大黒

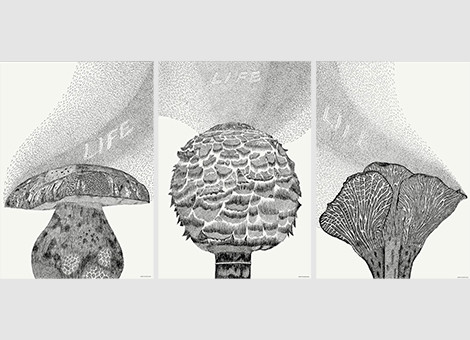

ここからは実際の作品を見ながらセッションできればと思います。僕は2008年の作品が好きです。旧オフィスでは受付に常に最新作が飾られていて毎回刺激を受けていたのですが、ずっと動物が続いていたところに、この植物のポスターが出てきてとても印象的でした。

永井

これは石を描いています。とはいっても石を忠実に描くのではなくて、僕なりに石を解釈しています。テーマのひとつは、生命の宿った石です。もうひとつは植物ですね。ゆりが実際に石を割るのかは別として、生命のある石を割ってでも生えてくる植物の生命力、拮抗する強さを描いたんですね。

仁科

大黒さんはこの作品のどこがお好きなんですか?

大黒

動物ではなく静的なのに生命力があり、実体験ではないけれども感じていることを形にするというデザイナーの核の部分を出されている感じがしました。3連を並べるのも新鮮な驚きがありました。

川原

好きなものはその時々の気持ちでも変わりますが、いま好きなのは、2001年の作品です。きのこという身近なモチーフですが、近くで見るととても細かくてぞわぞわしているんですよね。最近は情報がたくさんあって、何でも知っているような気になるけれども、知っているはずのものでさえ全然知らないということを、この作品から気付かされました。

永井

生命の最大の使命は、子孫を残すことにあるわけですね。きのこは、自分の力では難しいけれども、胞子を風とともに飛ばすことで子孫を残します。人間、動物、植物であろうと、生きるために必死なものが力として凝結するのはないかと思い、風で胞子が飛んでいる瞬間を捉えて描いたんです。

大黒

3連ポスターを作る際、3枚を選ぶまでに6〜7枚を考えると伺ったことがあります。きのこの作品は3枚並んだときの構図を意識されていると思いますが、いかがですか。

永井

構想のときにはいろいろ考えますけれど、とても手間がかかるので、そんなにたくさんは描きません。1点で見たとき、3点並べたときの効果を最初から計算してデザインしています。

菅原

僕は1998年の作品が好きです。石やきのこのように緻密な作品が多い中で、とても抜け感がありますよね。左手で描かれていると伺ったのですが、それはなぜでしょうか。背景の鮮やかな黄色、シンプルな線、円の中の緻密な表情…とほかの作品と雰囲気が違って好きなのですが、これはどういった意図がありましたか。

永井

クリエイティブで一番重要なのは、既成概念を捨てることなんですよね。子供の絵は一様にすごくいいのだけれど、学校に入って絵を教わった瞬間に面白くなくなる。まったく自由に描くというのが一番重要です。僕は緻密に描くのだけれども、基本的な発想は自由に保とうと意識しています。この作品は、子供が描いたようなもので生命を表現したいと思いました。右で描くとどうしても満足いかなくて、左手だとようやく納得いく線になったんですね。かなり震えたりしているんだけども、ある意味の素朴さ、稚拙さなどが自分の本能の中から出てくることが大切であって、知識ではなくて本能を深く掘り下げていくときには、慣れたことをしないほうがいいんですね。道具も原始的なほど自分が出ますよね。パソコンで引いた線はみんな同じでも、鉛筆で引くと少しは違う。もっと書きにくい道具であれば、どんどん自分自身が補わないと描けなくなる。棟方志功は、小学生が使うような素朴なのみだけで版画を彫っています。しかも彼は目が見えないから全体が見えない。ある部分だけを本能で夢中で彫っているから迫力があるんですよね。

写真右から、大黒大悟(だいこく だいご)、川原綾子(かわはら りょうこ)、菅原雅也(すがわら まさや)

2008年

2001年

1998年

原始的な道具を使うほど、自分が出る

原始的な道具を使うほど、自分が出る

仁科

1997年の作品のキリンの絵は24時間テレビのTシャツになりましたよね。

永井

これはロットリングで、一番下の最小点だけが基準になって、全部の点が集積してこういうふうになっているんです。濃いところから薄いところまでのグラデーションは時間がかかったけれど、無駄な労力ではなくて、その集積によって人の心を打つか打たないかが決まって来るんですよね。僕は最初の頃は複雑な抽象をやっていたけれど、ラフを描いたあとはアシスタントが仕上げてくれてね。例えば1980年の作品を仕上げてくれた彼はものすごい技術を持っているけれども、さすがにコンピュータとは違って、少しずつ狂っている。でもそれがいいリズムになっていて、固くならないんですよね。見る人も呼吸をするし、瞬きをするから、ちょうどいいんです。

大黒

好きなエピソードで、エッチングを始められたとき一般の参加者の方と学校に入られたというものがあります。エッチングを選ばれた理由は何でしょうか。

永井

道具は原始的なほど自分が出るんですね。手がかかるものがやりたい、と思ったのが銅版画だったんです。銅版画は450年前からまったく進化していない、あえて進化させないんです。銅版画作家の知人はもちろんいたけれど、やるからには初心にかえってやりたいと思って、読売新聞の市民文化センターに行ったんだよね。講師の方も永井一正が来るとは思わずびっくりされたんだけどね。一般の方と一緒にやったほうが、自分自身が絶えず初心にかえれる。先生と呼ばれたりもするけれど、そういう場所以外に自分を晒していないと、自分自身が新鮮さを保てない。

菅原

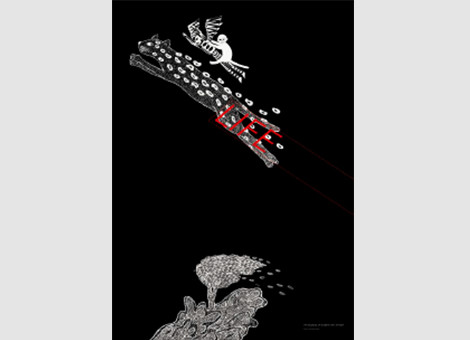

最新作となる2013年の作品は、初めてロボットが出て来ていますね。この意味は何でしょうか。

永井

ロボットは支えているんですね、動物を。これから人間社会にとって、ロボットは、一緒に生きる、共生という意味で非常に重要な役割を果たしていくということですね。介護ロボットも実際にありますし。日本の技術は世界でもトップレベルですから、ロボットとの共生というテーマがこの中に入ってきたんです。

仁科

2011年の作品について足がたくさんある意図を聞いたら、「走ってる」「速いから」ということでした。介護ロボットもそうですが、とてもシンプルな発想に驚きます。

永井

一生懸命走っているけれど、飛んでいる目に追い越されている。普通そうは見えないけれど、既成概念に捉われないことです。

1997年

1980年

2013年

2011年

闇のないところには、光もない

闇のないところには、光もない

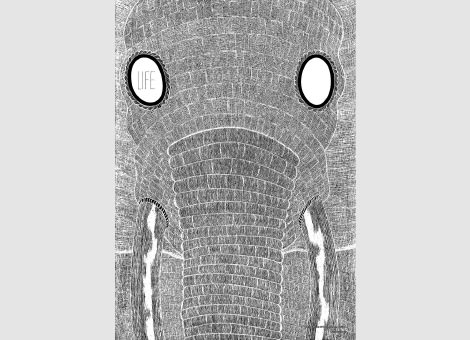

大黒

僕は作品から、暗闇の中から一点遠くにある光を見上げてるというような独自の視点を感じます。例えば、井戸から光を見ているような感じがするのですが、何か昔の記憶や小さい頃の経験などが、作品に活かされていることはありますか?

永井

17、8歳のときに戦争が終わって、家は空襲で全焼しました。父は抑留されたらしく、行方不明で帰って来なかった。僕は長男だったので責任を感じて、北海道の山奥の掘建て小屋で開墾みたいなことをやったんです。もともと虚弱体質で、まったく向いていないんですけれどね。それですぐにへたって、馬にも馬鹿にされて蹴られたりして散々な目に遭って。そのとき道に迷ったことがあったんですけれども、その夜は月も星も出ていなくて真っ暗だったんです。一晩中彷徨いながら獣の咆哮を聞いて、とても怖い思いをしました。深刻な闇というものが恐怖とともに身に付いたんですね。その分、夜が明けてきたときの光のありがたさも身に沁みました。そんな体験はあります。いまの世の中は明るすぎると僕は思うんですね。闇のないところには、光もない。心の中に深い闇をかかえていかないと、光への希求は希薄になっていくという気がするんですね。真っ暗な中で点す一本のロウソクがどれほど明るく感じるか。闇と光は相対的なものなので、光を描くなら自分の心の中に深い闇をもつことが必要ですよね。

仁科

先生の代表作について、1988年のJAPAN3部作(蛙、亀、らんちゅう)ではないかという話をしたことがありますが、いまの先生にとってはいかがですか。

永井

代表作かどうかは分からないけれど、ずっと抽象をやっていたものが、ここでがらっと変わりました。おかしくなったのではとも言われましたし、抽象をやっていれば良かったのに…とも言われかねないし、自分にとっても賭けだったわけです。でも、抽象の時代も賞はいただきましたが、むしろ具象になってからのほうが受賞は多いんですね。この作品は不思議な亀の中に、日本の琳派的な文様がぎっしり入っています。日本には神道と仏教があることで、わびさびと絢爛さを同時に持っているのが特徴ですが、そのふたつの伝統を日本のひとつの装飾性として取り入れたのがこの作品なんですね。

1988年

1988年

自分を空っぽにした場合にだけ、得ることができる

自分を空っぽにした場合にだけ、

得ることができる

得ることができる

川原

作風ががらっと変わるとき、その前に停滞を感じられるのでしょうか。もしも感じられるならどのように変えていくのでしょうか。

永井

もともと本能、インスピレーションを大事に創作していたんですね。ところが抽象を続けている終わり頃には、色彩が増えていって、複雑になりだした。これはインスピレーションというよりも造形としていじりだしたということで、このままではダメではないかなと思い、具象に変わるきっかけになりました。自分でそれに気づいたのが良かったと思います。同じようなことを繰り返すと必ず停滞期に入る、これはどんなことでもそうだと思うんですけどね。

仁科

とはいえひとつの世界を確立すると、その世界観に対して仕事のオファーが来ますよね。だからそこで停滞してしまう。違うことをしたくても、仕事を失う怖さに勇気が出ないことが多いと思うのですが。

永井

デザイナーとしての受注意識よりも、作家的なものを大切にしてきたということですね。

大黒

インスピレーションは何から得ているんですか。

永井

自分を空にすることです。知識や情報を積み重ねていくと、ある一定のものに達したときにそれを継続する傾向にあると思うんです。自分を空っぽにした場合にだけ、何かから得ることができる。特に自然を見て回らなくても、自分が空であれば勘が鋭くなり、日常の中からでも何かを発見できる。自分を破壊し、創造する。自分を裏切り、見る人を裏切る。…というような意志を持っていないとそれは起こってこないんだけどね。LIFEは、好評を得たものは当然続けたいという欲求もあるんだけれど、あえて壊すという意志をもったときに、とにかく自分が空であれば鋭くなれます。断崖絶壁に立っているような、危険な状態に自分を追い込むことです。

2007年

飢餓感があるから、創作をするのだと思う

飢餓感があるから、

創作をするのだと思う

創作をするのだと思う

仁科

先生はデザイン中心の生活で、ほかのことをされませんよね。5時にぴったり帰って自分の生活スタイルを変えない。

永井

僕は生まれたときに700gしかなくて、育たないと思われていたんです。虚弱体質で、学校でも体育はいつも見学。無謀にも北海道に行って体を壊したり、せっかく大学に入ったけれども眼底出血で休学したり、10数年前にも心臓の大手術をして死にかけたり。何度もそういう目に遭って、自分は本当に弱いし、体力もないし、集中しないと人並みのことができないから、デザイン以外のことはしないでおこうと思ったんです。それが他には何もできないことにつながってしまったんだけれども。

仁科

先生はお茶も淹れられないし、鉛筆も削れないですよね、色チップも切れなくて。

永井

すごい不器用なんだよね。コンプレックスを持っているということが、創作の原動力になっています。自分は弱くて何もできない。でも何かしないと生きている意味がない。偶然生命を授かったからには恩返しをしなくてはならない。自分ができることに集中せざるをえない…というふうに。飢餓感があるから創作をするのだと思う。おいしいものを食べて満たされているときに創作なんてしたくない、というのは卑近な例だけれども、心の底に飢餓感を持っていることが必要だと思います。いまは格差社会とはいえ、日常的には恵まれていますよね。そういう中でも、精神的な飢餓感を持たないと。誰にでも欠陥があるはずです。そのコンプレックスをバネにすることが必要ですね。

大黒

昔から大切にしている宝物や道具はありますか。

永井

道具は何もなくて、版画を描いてる鉄筆も1種類だけです。

菅原

オンスクリーンメディアが台頭してきている中で、グラフィックデザイナーは何を大切にしていくべきか、また立ち位置はどう変化していくでしょうか。

永井

パソコンや携帯は生きていく上の必須条件になりました。便利さは昔とは比較にならないし、いろんな情報を得られる。けれども情報をどう組み立てていくか、ということは創作としてある。編集の創造性がないといけない。いかなる場合でも創造性は大切だし、情報化社会においても、先輩が培ってきた創造力をいかに今後メディアの世界の中で活かしていくかだと思うんですね。それと、コンピュータでないとできない表現、まだ誰も見たことのない次元のものを模索すること。それに挑んでほしいと思います。

大黒

いまこの時代に20〜30代であったらやってみたい、というものはありますか。

永井

可能性があるというのは、すごいことだと思うんです。年をとると身体は日に日に衰えていくし、今までできたことができなくなる。親しい友人は亡くなっていくという状況だから。これから無限の可能性がある人たちはあらゆることができるわけだから、何度も言うけれど、情報に振り回されないでいることだけはしてほしいと思うんですね。情報を駆使しながら沈めていくということに、僕は若ければチャレンジしただろうと思います。

2010年

ゲスト

既成概念を排除するという状態を保つために気をつけることは?

永井

知識を知識として蓄えないこと、知識でものを作ろうとしないことです。知識を得ても一度自分の中で空っぽにする。それを習慣化することです。

ゲスト

キリンの絵(2011年作品)で、翼の入った目は何でしょうか。人間の目かなと思いましたが。

永井

神の目、絶えず自分自身を見つめたり、照らしてくれるひとつの目です。運命とも、神ともわからない。そういうものが自分以外にも存在していることを表現したいということです。人間はそれほど偉大じゃないからね。でもね、僕は限定しないというか、人によって取り方が違うものを描きたいんです。それぞれが自分の人生経験とか、体験とか、自分のものとして受け取ってほしい。いろんな人がいろんなこと、悩んでいることとかに照らし合わせて感じてほしいと思っています。

2011年